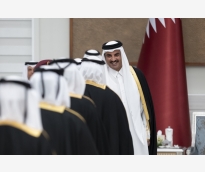

أقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مأدبة إفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك، لأصحاب الفضيلة العلماء والقضاة...

رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية

احتفت حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية في دولة الكويت بالرواية القطرية، من خلال إصدارها المعنون "انسجام الخطاب ونكوص إعادة الهيمنة.. جدل الذات والنسق في الرواية القطرية (1993-2015)، لمؤلفه د. محمد مصطفى سليم، الأستاذ في قسم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم في جامعة قطر. الحولية تعد السابعة والثلاثين، عبر رسالتها الحادية والستين بعد المائة الرابعة، وتعد فصلية محكمة، تصدر عن مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت. واستهلت افتتاحية الإصدار الثاني من الحولية السابعة والثلاثين بمقال د. نسيمة راشد الغيث، رئيس التحرير. وأجمل د. محمد مصطفى في دراسته الإنتاج الروائي القطري منذ بدايته عام 1993 إلى عام 2015، "ليس من أجل تأسيس ذاكرة تاريخية لجنس أدبي فحسب، وإنما لدراسة أنماط الخطاب الروائي الذي تشكل في مدونة روائية على امتداد ما يقرب من ربع قرن، مستعينة في ذلك ببعض مبادئ التداولية والتواصل والدرس الثقافي". ولم تهمل الدراسة الدلالات الفنية والثقافية المرتبطة بالبعد التاريخي في توالي الروايات. "لقد اجتازت الرواية القطرية مراحل عدة انطلاقًا من مرحلة الريادة التي أظهرت نضجًا فنيًا وتمثلًا لخطاب ينحاز إلى قيم الماضي والتقاليد في صراع الذات مع أنساق المجتمع، ثم مرحلة رواية السيرة الذاتية التي تعاملت مع الرواية التاريخية وما تتسم به من درامية واضحة في الخطاب السردي، وصولًا إلى مرحلة تفجر كتابات السرد النسائي، حيث خطاب التفكيك الذي يستهدف تقويض مركزية الرجل، وزعزعة خطاب الذكورة المهيمن". وحرص د. سليم على توصيف أشكال الخطاب وتحديد مظاهر نكوص إنتاج الخطاب المغاير في الرواية القطرية، إذ يُحسب لها منذ النشأة عام 1993 وإلى العام 2015، جملة من الأداءات أو الممارسة السردية التي قد تعزز وجود مستقبل فني جيد لها، ومنها ما هو آتٍ. ويؤكد أن الرواية القطرية لم تنخرط بعد، فيما انحازت إليه الرواية العربية من تجريب لغوي يفرط في الإنشائية والترميز الموغلين، بما يجعلها تدور في فلك فني فحسب، "وأنه رغم أن هناك ما يشبه الاتهام المعلب بأن الرواية القطرية لا تستطيع أن تجترح وجودها الأدبي إلا عبر سطوة نموذج خليجي في كتابة الرواية "فإن الحقيقة التي كشفت عنها الدراسة أن الرواية القطرية لم تستنطق لها نصوصًا وتجارب تحتذيها في الكتابة التابعة، فضلًا على أنها لم تركن، مثلما هي الحال في بعض تجارب الروايات الخليجية إلى استثمار طاقات الجسد، والتعبير به في كتابة تسرف في إثارة الضجيج الأيديولوجي حول أيقونات هي من صميم (التابو) الذي لم يعد في مقدور الفضاء المجتمعي أن يستوعب توظيفه بعد، مثل التحرر غير المحدد بأفق للمرأة الخليجية، وتوظيف الجسد ثيمة روائية أولى. تجذر القيم الأصيلة يذهب د. محمد مصطفى إلى أن الرواية القطرية لم تتقصد اختراقات (التابو) الديني أو غيره، كون الضمير القيمي المجتمعي ضميرًا يقظًا، لا يكف عن تعزيز الاحتفاء بالقيم الأصيلة وعراقة العادات ذات الروابط الدينية الموقرة، ثم التقاليد التي تكثف المعاني الإنسانية في جوانب المجتمع، "ولهذا يكاد يكون الأمر محددًا في أن الرواية القطرية، وهي لا تنعزل عن سياقها العربي، وتبدو وكأنها تكتب نفسها بنفسها، وصولًا إلى ملامح محددة، سيسهم في بلورتها التراكم الإبداعي وحده، وهو تراكم قادم في الطريق"، وفق تعبير الدراسة.

1062

| 13 يوليو 2017

تعجزنا اللغة أحيانا حين نجد أنفسنا أمام قامة أدبية لا يطالها الوصف وإن كان بليغًا، فنكتفي بالتدليل عليها تلميحًا لا تصريحًا، باعتبار أن التلميح ـ اصطلاحا ـ هو عمل لغوي يؤدي غرض التشويق دون الخوض في التفاصيل التي من شأنها أن تجعل الحدث أو الشخصية المتحدث عنها عادية، رحلة عبر مدارات الرضا والتصالح مع الذات، يأخذنا الدكتور محمد مصطفى سليم منسق برنامج اللغة العربية وأستاذ الأدب الحديث المساعد بجامعة قطر، في ما يشبه التجلي الحر، وقد اختار له عنوان "رمضاني في الدوحة حنينٌ وحياة!" ليكشف عن طقوسه الرمضانية، وعلاقته بالدوحة، وذكريات الطفولة، فيقول: ليس بوسعي إلا الإقرار بأن لي طقوسًا خاصة في شهر رمضان. فكل ما في الأمر أنني أشعر بأن هذا الشهر نعمة من نعم الله عليّ، يمنحني به- في كل عام- فرصةً طيبةً كي أذكره؛ ليُصلح من شأني؛ فأسارع إلى أن أغلق أمام نفسي كثيرًا من نوافذ الرؤية والحركة خارج البيت؛ لأفتح نوافذ البصيرة على ذاتي، وأطرح أسئلة كثيرةً، ربما تكون صعبةً على نفسي التي تبدو مُقصرة: أين أنت يا محمد؟ وماذا فعلت؟ وإلى أين تمضي؟ فأجدني أمارسُ أشياء تشكل طقوسًا إيمانية وعملية في آن واحدٍ، ما كان لها أن تكون لولا رمضان؛ شهر إقالة العثرات. صدق محبة الله بل لو لم يُتِح لي شهرُ التّوبة إلا بعضَ أوقاتٍ أخلو فيها إلى ذاتي على حدّ العتاب؛ وأشهدُ معها، خلف عيون الناس التي لا تراني، لحظةً تنتشي فيها روحي بصدق محبتي لله، وأشهد أيضًا ارتعاشة الخوف منه، والطمع في غفرانه، بعد أن ثقُل الكاهلُ بذنوبٍ هي عثرات من مغبّة الطريق – لو لم يُتِحْ لي شهرُ الإنابةِ إلا هذا، لكفى بها من نعمة اختصّني بها ربّي؛ لتكون هذه الخلوة الإرادية أوّل عاداتي وأسماها، تلك التي أترقّبها قبل مجيء الشهر بشهرٍ أو يزيد، فمبكّرًا جدًا آخذ نفسي قبلَ قدومِه على ألا أفرّط فيها؛ حتى لا توقظني صحتي بخيانةٍ على حين غفلةٍ فأضيع. ووطّنت نفسي على أنه مادامت أقدامي تحملني على ظهر هذه الحياة، ولم تخذلني بعد، فسأزرع الخُطى في طريق الحق، وليس في غيره. إنها تُحرّضني تحريضًا جميلاً على أن أكون أنانيًّا إلى حدٍ ما، وإن أسرفتُ في إيثار غيري على نفسي؛ فليس هناك ما يمنعُ أن أعملَ لذاتي حين أخاف من غدٍ ليس في يدي، وأن أنجو ببدني في جوف خلوتي حين أترفّع عن موبقات تُقعدني ولا تحملني إلى حيث أعلو، أو أساعد غيري على رأبِ صدعٍ في متن الروح؛ لهذا أكاد أستثمر النهارَ قبل الليل في القراءة والعمل؛ فقراءة القرآن؛ وحدي ومع أولادي، أقرب الطقوس إليّ، وأحبّها إلى قلبي في شهر القرآن، وخاصة عندما نختم جِلستنا بشيء من الذكر والتسبيح، وبلمحةٍ خاطفةٍ أقعُ فيها على أصغر أبنائي، وهو يزاحم إخوته الكبار جلوسًا، وبالكاد تقوى كفّاه الصغيرتان على حمل مصحفٍ سمّاه لنفسه، فأبتسمُ ابتسامة داخلية تأخذني إلى تفسير بعيد، كأني بها أطمْئِنُ نفسًا قلقةً، وأهدهدُ كآبتها على بلدٍ غدُه مبهمٌ، وعلى وطنٍ مستقبلُه مرهونٌ لدى طُغمة أبَت إلا أن تركّعه في المربع الأول من ذل الفراعين. مصباح الروح نعم، رمضان شهرُ الله وشهرُ الصبر، لذا فهو عندي أكثر الشهور التي أعمل فيها. حيث أقرأ أعمالاً مؤجلة، وأنجز بعضًا من كثيرٍ قد تأخر إتمامه، وأمد جسور التواصل مع أناسٍ قصَّرتُ في حقّهم بفعل إكراهات العمل، وتراكم الأعباء، وضيق ذات الوقت؛ لذا حين يقترب انفراط عقد لياليه الجميلة من خيمة طقوسي وعاداتي، أراني أقترب من حد الضيق والشعور بأني مستهدفٌ من نفسي أولاً، ثم مهدّدٌ من جهةٍ ما ثانيًّا، وهو ما يجعلني أردّدُ دائمًا عبارةً كنتُ قد كتبتُها في يوم من أيام رمضان فائت، وهي: "ذاتَ نهارٍ أو ليلٍ، ليس معلومًا بالضبط ميقاتُه، سينطفئ فيك مصباح الروح؛ فأوقد مبكرًا شمعةَ الخوفِ من الله؛ لتنعمَ بثباتٍ عند السؤال!!". كم يأخذني الحنين إلى طقوس قديمة تتدلّى من سقف الذّكرى أمام عينيّ، لعل من أهمها استحضار استعدادات البسطاء من النّاس للإفطار في قريتي بصعيد مصر، والسّير ببهجةٍ غير مستعارة في عتمة الدروب، ولاسيما مع المسحراتي بإيقاع طبلته التي حفظناها عن ظهر قلب، فكم كنا نشاركه إيقاظ الأهل والناس، كلٌّ بطبلته التي يتخذها من مخلفات الأواني أو العلب المعدنية، مع قطعة خشب تضبط لهم إيقاع سحورهم، وتضبط لنا- نحن الصغار- لحنَ نشوتنا المشتعلة؛ لنعزف بها أنشودةً من البساطة الحقّة، والضحكات المغبرة بتراب طازج الحنان، وعباءةُ السّماء فوقنا مطرّزةٌ بنجوم تبثّ الدّفءَ في قلوبنا، وتسكبُ الضوء أمام أقدامنا في الدروب الملتوية. وفي كل مرة لا يعدم الأمر من أن يكون هناك موقفٌ أو حادثٌ أو تعليقٌ يظل محفورًا في الذاكرة طويلاً. ذاكرة التقاليد إن كنتُ أنسى فلن أنسى أبدًا أولَ رمضان لي في الدوحة؛ إذ كان أوّلُه مصريًّا، وأوسطُه عربيًّا وآخرُه قطريًّا خالصًا؛ ففي مستهلّه أنفقت الأسرةُ جهدًا ضخمًا في استنطاق المكان (الدوحة) بصوت مكان آخر في أقصى صعيد الشوق، وأبلت بلاءً حسنًا في استجداء ذاكرة التقاليد المصرية والطقوس العائلية، وخاصة على مائدة الإفطار، ومع أقارب لي في الدوحة، وبين أصدقاء يبادلونني الشوق إلى نفحات العصاري على مداخل القرية، وتجمّعِ الطيبين والفقراء من الأهل أمام بيتٍ من بيوت الله (المسجد الكبير)، فتتحولُ الأسرةُ في قطر إلى ما يشبه الكتيبة العسكرية، التي تؤسس ترسانةً من الماضي وظلاله؛ لتحميَها من تهديدٍ يستهدف كيانها وجوهرها، وكأنه نوعٌ من الالتزام الوطنِيّ ومتطلبات الجنسية تبدأ في التوجّس خيفةً من الخفوت؛ فتصرّ على أن تبقى شاخصةَ الطّلةِ بين أجناسٍ وثقافاتٍ وأعراق تقطن مثلها في الدوحةَ. لكنها الدوحة حين تفتحُ في عيون وافديها فوّهةَ التّنوّع الخلّاق، والتّعدد الضّارب في الثقافة والوعي؛ كي تنتشلهم من وهدة الغربة إلى حِضن التعايش بانسجام قائمٍ على الالتقاء في ما يُتّفق فيه، والابتعاد عن ما يُختلف عليه، فتستدرجك، بتنوعها وخصوبة ثقافات ساكنيها، إلى حيث تبدو وكأنك من أهلِ أهلها طيبةً وتحضّرًا، وخاصة حين تجمعُك بكل هذه الأطياف في سيّد الشّهور وربيع الفقراء وشهر ضيافة الله. علاقات متنوعة لكن سرعان ما تتسعُ معارفك باتساع دائرة الأصدقاء؛ لتأخذ الأسرة استراحةَ محاربٍ إثر انفتاحٍ على علاقات اجتماعية جديدة ومتنوعة، مع أصدقاء عرب ومع أسرٍ عربية، تبادلنا الزيارات بحبٍ ومودةٍ على موائد عائلية تارة، وبالتطواف حول صالات المطاعم تارة أخرى. ثم قادنا ذلك إلى اتساعٍ أكبر عبر دائرة أكثر خصوبة وثراء، هي دائرة الدوحة بأجوائها الرمضانية التي عزّزت في نفسي ضرورة القرب من الله، وأعانتني على التصالح مع ذاتي، والترابط الأخوي مع أناس هم بالقطع أفضل منّي؛ لأنك حين تكون في قطر فأنت أمام قوائم كثيرة من الشيوخ الضيوف والقرّاء المميزين الذين تستقطبهم الدوحة؛ لتجدولَ لك روزنامة الشهر قراءةً ووعظًا، ولتضيء سماءها بإشعاعات الرّوح وفيوض الإيمان. دخلت طقوس وخرجت أخرى لذا، كان من الطبيعي أن تطرأ بعض التغيّرات على بعض عاداتي التي جئتُ بها إلى الدّوحة؛ إذ دخلت طقوسٌ في يومياتي وخرجت أخرى، وغزت مائدةَ إفطاري أصنافٌ من الطعام العربي والخليجي لتخرجَ أصنافٌ أخرى، لكن حقيقةً كبرى ومبدأ طبيعيًّا في سلم أولوياتي الرمضانية يعلن عن نفسه، وأعترف بأنه لا يقبل الاستسلام، وهو أن "المنسف" الأردني و"التّبولة" اللبنانية و"الثريد" القطري الخليجي و"البسطيلة" المغربية و"الكبة اللبنية" الدّمشقية و"المسقوف" العراقي و"لاشباح الصفرا" الجزائرية كل هذه الأصناف على طيب عشرتها لي وتقديري لها، ما كانت قادرة على الصمود أمام عنفوان "الفول المدمس" سيّد السحور المعتّق قدمًا على مائدتي، وجبروت طقوسه الموروثة جيلاً بعد جيل، فهو الذي لا يهتزّ أمام تقلبات الأماكن، ولا يعتريه أيّ توتر أمام تغيرات الزمن. روحانيات العادات ولكن مع كل ما قلت، تبقى كلمة أخيرة، وهي أنه يكاد يحدوني يقينٌ عميق بأنه من الصعب جدًّا على أيّ إنسان، مهما ارتحل في أمكنة وتبدلت به أزمنة، أن يغيّر تمامًا كل عاداته التي صاحبته في رحلة العمر، وخاصة ما يرتبط منها بمشاعره الدينية، ففي اعتقادي الشخصي أن هذه العادات- ما دامت صحيحة ولا يعتلّ بها ركنٌ من أركان الدين، فهي مكوّن أصيل من مكونات سيرة الإنسان وسلوكه بين النّاس؛ لأنها أخذت حيزًا كبيرًا في وجدانه، وفي علاقته بالأشياء، ولهذا لم يعد في مقدوري- وقد أمضيتُ سنوات في ربوع الدوحة وضواحيها- أن أتخلّص من روحانيات عاداتي الرمضانية، التي باتت تتجدّد، بشكل موسميّ، مع أفضل شهور الله؛ ذلك الشهر الذي يمنحني بمثل هذه العادات الأصيلة رغبةَ كُبرى في الحياة، وحرصًا ضالعًا في الجدّية على العطاء، وترفّعًا أنيقًا عن كل ما يخدش حضوري الأخلاقي بين الناس. إلى أن أصبحتُ، مع تقدم العمر، ممتلئًا بحنين شديدٍ جدًّا إلى تلك التفاصيل البعيدة التي شكّلت عالمي في الصغر، وربما، لكي استدعيها الآن، أدخلُ في تحايلٍ معها بشيء من التسلية الممتعة حين أجدني أراقب أبنائي في رمضان، وأتابع، بتأملٍ بعيد المدى إلى الوراء، نموَ هذه المشاعر لديهم، فأتذكر بهم مشاعرَ كنت أظنها ماتت أو قد باتت في طيّ النسيان، لكنها- على الحقيقة- باقية، ولا يمكن لها أن تنطفئَ إلا بانطفاءة الروح وسلِّها من دهاليز البدن . كل عام وأنتم بخير أيها الأحبة.!!

1199

| 28 يونيو 2015

مساحة إعلانية

الأكثر مشاهدة

يوفر الموقع الرسمي لمكتبة قطر الوطنية، إمكانية التقديم على الوظائف الشاغرة بالإضافة إلى العمل التطوعي داخل المكتبة، حيث يقوم المتقدم باستيفاء الشروط المطلوبة...

13008

| 24 فبراير 2026

أقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مأدبة إفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك لأصحاب السعادة قادة وكبار...

4232

| 24 فبراير 2026

أعلنت السفارة البريطانية أنه اعتبارًا من 25 فبراير 2026، سيُطلب من المواطنين القطريين الحصول على تصريح سفر إلكتروني (ETA) قبل السفر إلى المملكة...

4206

| 23 فبراير 2026

حمل تطبيق الشرق

تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل

الأكثر رواجاً

- 1 طرح تذاكر مهرجان قطر لكرة القدم غداً.. إليك الأسعار ومواعيد المباريات

تنطلق الأربعاء في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت الدوحة مبيعات التذاكر لمهرجان قطر لكرة القدم، بما في ذلك مباراة كأس الفيناليسما ™️2026، وذلك...

2996

| 24 فبراير 2026

- 2 جامعة قطر تعلن عن بدء التقديم للقبول المشروط والمبكر لفصل خريف 2026

أعلنت جامعة قطر عن فتح باب التقديم الإلكتروني للقبول المشروط والمبكر للفصل الدراسي خريف 2026 في الفترة من 1 إلى 25 مارس المقبل...

2708

| 24 فبراير 2026

- 3 مصرف قطر المركزي يعلن الأحد عطلة رسمية بمناسبة "يوم البنوك"

أعلن مصرف قطر المركزي أن يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026 سيكون عطلة رسمية للبنوك والمؤسسات المالية بمناسبة يوم البنوك. جاء ذلك بالإشارة...

2502

| 25 فبراير 2026